“인공생명”

1. 글머리: 생명과 기계의 경계, 몸-마음 문제. 2020. 1. 21.

2. 인공생명과 생명의 철학. 2020. 1. 28.

3. 야콥 폰 윅스퀼의 둘레세계. 2020. 2. 4.

4. 인지과학의 기연적 접근. 2020. 2.11.

5. 생명을 물리학으로 이해할 수 있을까?. 2020. 2. 18.

6. 온생명과 인간의 관계 & 결론 2020. 2. 25.

글: 김재영 (녹색아카데미)

생명과 인공생명

생명이란 무엇인가? 생명을 생명이 아닌 것과 구별할 수 있는 근거는 무엇인가? 생명체는 어떻게 세대를 바꾸어 가며 진화하는가? 진화의 단위는 유전자인가, 개체인가, 군집인가? 이와 같은 질문들은 생명과학과 관련하여 대단히 중요하며 의미 있는 논제이다. 그러나 그만큼 이러한 논제를 명료하고 확실하게 다루기는 힘들다. 이에 대한 한 가지 보완적인 연구가 ‘인공생명’이다.

인공생명(Artificial Life, A-Life)은 시늉내기(simulation)와 종합(synthesis)을 통해 생명과정이나 생명과 유사한 과정을 연구하는 광범위한 통합학문이다. 인공생명은 임의의 환경에서 있을 수 있는 생명의 형태를 주로 컴퓨터 시늉내기(시뮬레이션 또는 에뮬레이션)를 통해 탐구하는 것을 가리킨다. 따라서 인공생명의 주요 연구는 인공적인 환경을 만들어서 적당하게 정의된 생명의 형태를 컴퓨터 프로그램의 모듈 형태로 집어넣고 이것이 시간이 흐름에 따라 어떻게 변화하는지 관찰하는 것이다.

인공생명은 크게 세 가지로 나뉜다. ‘부드러운 인공생명’(soft A-Life)은 컴퓨터 프로그램에서 적절한 모형을 만들어 생명의 형태를 탐구하는 것이고, ‘단단한 인공생명’(hard A-Life)은 하드웨어에서 생명과 관련된 것을 구현하는 것으로서 로봇공학과 밀접한 연관이 있다. ‘젖은 인공생명’(wet A-Life)은 생화학적 물질로부터 생명이 있는 계를 합성하려는 것이다. 이 중에서 주류는 부드러운 인공생명이지만, 나머지 두 분야도 상당히 발전해 있다.

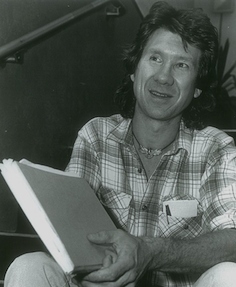

‘인공생명’이란 말을 처음 제안한 것은 랭턴(Christopher Langton)이었다. 1988년 인공생명과 관련되는 국제적인 학술대회가 열렸는데, 이 국제워크숍의 테마는 ‘생물학적 계의 종합과 시늉내기’(Synthesis and simulation of biological systems)였다. 이후 매년 같은 제목의 국제학술대회가 개최되어 왔으며, 발표논문집은 『인공생명』(Artificial Life)이란 제목으로 출판되고 있다. 전통적인 생물학은 생물학적 질서의 위계에서 위로부터 아래로 내려가는 분석적 방법을 고수해 왔으며, 이 때문에 나타나는 한계를 극복하기 위해서는 아래로부터 위로 올라가는 종합적 방법을 고안할 필요가 있다는 것이 랭턴의 생각이었다. 그에 따르면,

“인공생명은 자연의 살아 있는 계의 행동특성을 나타내는 인공적인 계를 연구하는 것이다. 이는 지구상에서 진화한 특정의 사례에 국한하지 않고 가능한 어떠한 발현이든 생명을 설명하고자 한다. 여기에는 생물학적 및 화학적 실험, 컴퓨터 시늉내기, 순수하게 이론적인 노력 등이 포함된다. 분자수준, 사회적 수준, 진화적 수준에서 일어나는 과정이 모두 연구대상이다. 궁극적인 목표는 살아 있는 계의 논리적 형식을 추출하는 것이다. (중략) 극소전자공학 기술과 유전공학을 통해 우리는 실험실의 생명(in vitro)뿐 아니라 반도체의 생명(in silico)을 새로운 형태로 창조할 수 있게 될 것이다.”

Langton, 1989.

인공적인 생명의 개념이 1980년대에 처음 나타난 것은 아니다. 이에 대한 직접적인 논의는 폰노이만(von Neumann)과 위너까지 거슬러 올라간다. 1940년대에 폰노이만은 ‘세포 자동자’(cellular automata)를 이용하여 자기복제를 하는 존재자를 이론적으로 제안했다. 이것은 복잡한 적응구조의 진화와 자기복제를 연구하려는 것이었다.

세포 오토마타는 살창(격자)으로 구성된 세계의 각 위치(사이트)마다 유한한 수의 상태를 할당한 뒤, 그 상태가 특정한 동역학적 규칙에 따라 자발적으로 변할 수 있게 한다. 대개 그 규칙은 그 사이트와 이웃하는 사이트 사이의 간단한 상호작용으로 주어진다. 가령 바둑판과 같은 2차원 살창(격자)에 흰색과 검은색이라는 두 상태를 할당하는 상황을 상상해 보자. 각 점(사이트)마다 4개의 이웃이 있고 조금 멀리 있는 4개의 다음 이웃이 있다. 만일 4개의 이웃 중에서 3개나 4개가 그 점의 색과 반대의 색이면, 그 점의 색을 바꾼다. 1개나 2개인 경우에는 변화가 없게 한다.

이렇게 만들었을 때 어느 정도 시간이 흐른 뒤, 즉 몇 단계의 변화가 있은 뒤, 전체적으로 색깔의 분포가 어떻게 달라지는지 살펴봄으로써 전반적인 변화에 대해 의미 있는 함축을 얻을 수 있다. 규칙을 부여하는 방식이나 살창(격자)을 배열하는 방식이 매우 많으므로, 그 중 가장 적절한 것을 찾아나가는 것이 세포 오토마타 연구자의 주된 과제가 된다.

인공생명의 뿌리 중 하나는 물리학에 있다. 통계물리학, 복잡계이론, 비선형동역학(혼돈이론), 전산물리학, 스스로 짜임 이론 등은 인공생명 연구에서 중요한 틀이 되고 있다. 특히 카우프만의 독특한 생명론은 자기조직화이론을 바탕으로 하고 있다. 자기조직화이론은 물리학이나 재료공학이나 기계공학 같은 딱딱한 분야를 넘어 경제학이나 사회학에서도 활발하게 원용되는 새로운 복합학문이다. 인공생명이 이러한 새로운 접근을 폭넓게 수용하고 있는 것은 자연스런 일이다.

또한 인공생명은 전산과학에도 여러 가지 도구를 가져왔다. 특히 인공지능(Artificial Intelligence, AI)은 인공생명에 가장 중요한 도구 중 하나이다. 인공생명의 연구가 인지과학에서 중요한 연구흐름으로 자리를 잡아가고 있는 것은 자연스러운 일이다. 인공지능 연구가 인공생명의 연구와 겹치는 부분이 많은 것은 아니지만, 연결주의 등 몇 가지 측면에서는 인공생명과 직접 관련된다. 인공지능 연구는 인공생명 연구와 중대한 차이점을 지닌다. 인공지능에서는 전체 계를 관장하는 중심처리장치가 가정된다. 이것은 일종의 ‘위로부터 아래로’(top-down)의 접근이다.

이와 달리, 인공생명은 개별적인 요소들을 제시하고 그 요소들 사이의 상호작용의 규칙을 할당하는 것 외에는 전체 계가 어떤 모습으로 달라질지 미리 정해 놓은 것이 없다. 이것은 ‘아래로부터 위로’(bottom-up)의 접근이다. ‘위로부터 아래로’의 방법은 원론적으로 말해서 미리 정해 놓은 것 외에 새로운 것을 얻어내기는 힘들다. 가령 로봇의 경우에도 ‘위로부터 아래로’의 원칙에 따라 만들어진 로봇은 스스로 창조적인 일을 하는 것이 원천적으로 차단되어 있다. 그러나 ‘아래로부터 위로’의 원칙에 따라 로봇을 만들 수 있다면, 아시모프의 과학소설에 등장하는 것처럼 예술작품을 만드는 로봇도 불가능한 것은 아니다.

인공생명을 연구하는 주요한 철학자 중 하나인 베다우(Mark A. Bedau)는 인공생명의 연구목적을 크게 (A) 생명의 기원, (B) 생명의 진화적 가능성, (C) 생명과 정신•문화의 관계 등으로 나누고, 각각의 세부적인 목적을 제시하고 있다.

(A) 부류의 질문들에서 첫째 과제는 젖은 인공생명에서 관심을 두는 문제이다. 생화학적인 방식으로 생명체를 이루는 분자들을 합성할 수 있다면 생명의 이해에 한 걸음 더 다가가는 것임에 틀림없다. 그러나 현 단계는 전반적으로 답보상태인 것으로 평가되며, 자연스럽게 둘째 과제로 이어진다. 인공화학(artificial chemistry)은 컴퓨터 안에서 이와 같은 연구를 하는 분야를 가리킨다.

특히 (B) 부류의 질문들은 생명과학 자체에서는 답변하기 힘들다. 물리과학의 경우나 분자생물학과 같은 미시적인 분야의 연구에서는 이러저러한 방식으로 다양한 실험을 할 수 있지만, 가령 진화적 전이 같은 것이 일어나려면 대단히 긴 시간이 필요하다. 군집 하나의 변화를 보는 것도 수십 년의 시간이 소요되는데, 하물며 진화적 전이를 경험과학의 수준에서 확인하는 것은 사실상 불가능한 일이다. 그러나 인공생명을 이용한다면 이와 같은 질문들에도 의미 있는 결과를 산출할 수 있을 것이다.

생명의 철학

철학의 관점에서 볼 때 인공생명은 생물학의 철학(philosophy of biology)에 매우 중요한 틀이 된다. 인공생명이 철학적 통찰이 필요한 새로운 대상이라기보다는 오히려 철학의 새로운 연구방법을 제시해 주는 틀로 더 적극적으로 수용할 필요가 있다. 인공지능이 심리철학(philosophy of mind)에 중요한 역할을 하고 있듯이, 인공생명의 연구를 통해 생물학의 철학이 도움을 받을 수 있다는 것이다.

가령 창발(emergence)의 문제, 생명의 정의 문제, 진화에 대한 해석과 이해, 마음(정신)의 문제 등에서 인공생명은 새로운 통찰을 보여준다. 경제학이나 사회학에서 인공생명의 연구를 원용하여 창발성의 문제들에 접근하는 것도 같은 맥락에서이다.

먼저 생명의 정의 문제를 보자. 생명을 어떻게 정의할 것인가 하는 문제는 사실상 누구나 대체로 공감하는 보편적인 해답이 없기로 악명이 높다. 생명이라 볼 수 있는 대상들의 속성을 나열하는 방법이 있지만, 이 중 무엇이 더 근본적인지, 최소한의 정의적 속성은 무엇인지, 외계생명체에도 이러한 속성이 적용될 수 있는지 등 많은 문제점을 안고 있다.

일반적인 수준에서 인공생명은 창발과 수반(supervenience)의 문제를 탐구하기에 좋은 발판이 된다. 물질과 생명의 관계를 계의 자기조직화를 통해 이해함으로써 창발이 어떤 경우에 어떤 조건 아래 나타나는지를 구체적으로 밝힐 수 있다. 인공생명은 이론간 환원의 문제나 수반의 논제에서도 의미 있는 통찰을 줄 수 있다.

인공생명은 마음의 이해에도 큰 역할을 할 수 있다. 현재의 단계에서 인공생명의 연구를 인지과학의 맥락으로 끌어올리는 것은 결코 쉬운 일이 아니다. 특히 생명계에서 어떻게 지능이나 마음이 나타날 수 있는지 이해하는 것은 인공생명의 연구에서도 큰 진작이 없는 과제이다.

그러나 인공생명의 연구가 인공지능의 연구와 만나는 접점이 많기 때문에, 이 분야의 연구자들은 낙관적인 편이다. 특히 인지과학의 연구결과와 인공생명의 연구를 결합함으로써 새로운 통찰을 얻을 수 있으리라는 기대가 널리 퍼져 있다. ‘아래로부터 위로’의 접근과 ‘위로부터 아래로’의 접근은 상호보완적이며, 이러한 결합을 통해 마음과 지능에 대한 더 깊이 있는 이해를 추구할 수 있다.

그런데 인공생명의 연구가 생명론에서 얼마나 의미 있는 것인지를 둘러싼 논쟁도 만만치 않다. ‘강한 인공생명’(strong A-Life)이라고 부르는 분류의 연구자들은 컴퓨터 프로그램 안에서 생명과 유사한 모습을 보이는 것도 원론적으로 생명체라고 본다. 굳이 우리가 직관적으로 생명체로 간주하는 것만 생명체라 주장할 수 없다는 것이다. 인공생명은 단지 실제적인 생명에 대한 모형일 뿐이며, 이를 생명의 일종으로 간주하는 것은 적절하지 않다고 보는 ‘약한 인공생명’(weak A-Life)의 관점에서도 최근에는 생명에 대한 적절한 모형인지 의심하는 논의가 진행되고 있다.

랭턴은 인공생명은 지구상에 존재하는 ‘우리가 알고 있는 생명’(life-as-we-know-it)에 국한되지 않고 생명논리(biologic)적으로 가능한 생명(life-as-it-could-be)이라는 더 큰 영역을 다룬다고 말한다. 그러나 만일 ‘생명-논리적으로 가능한 생명’이 ‘우리가 알고 있는 생명’과 상충한다면, 우리는 어느 쪽을 선택해야 할까? 인공생명은 몸과 기계 사이의 경계에 대해 무엇을 말해 줄까?

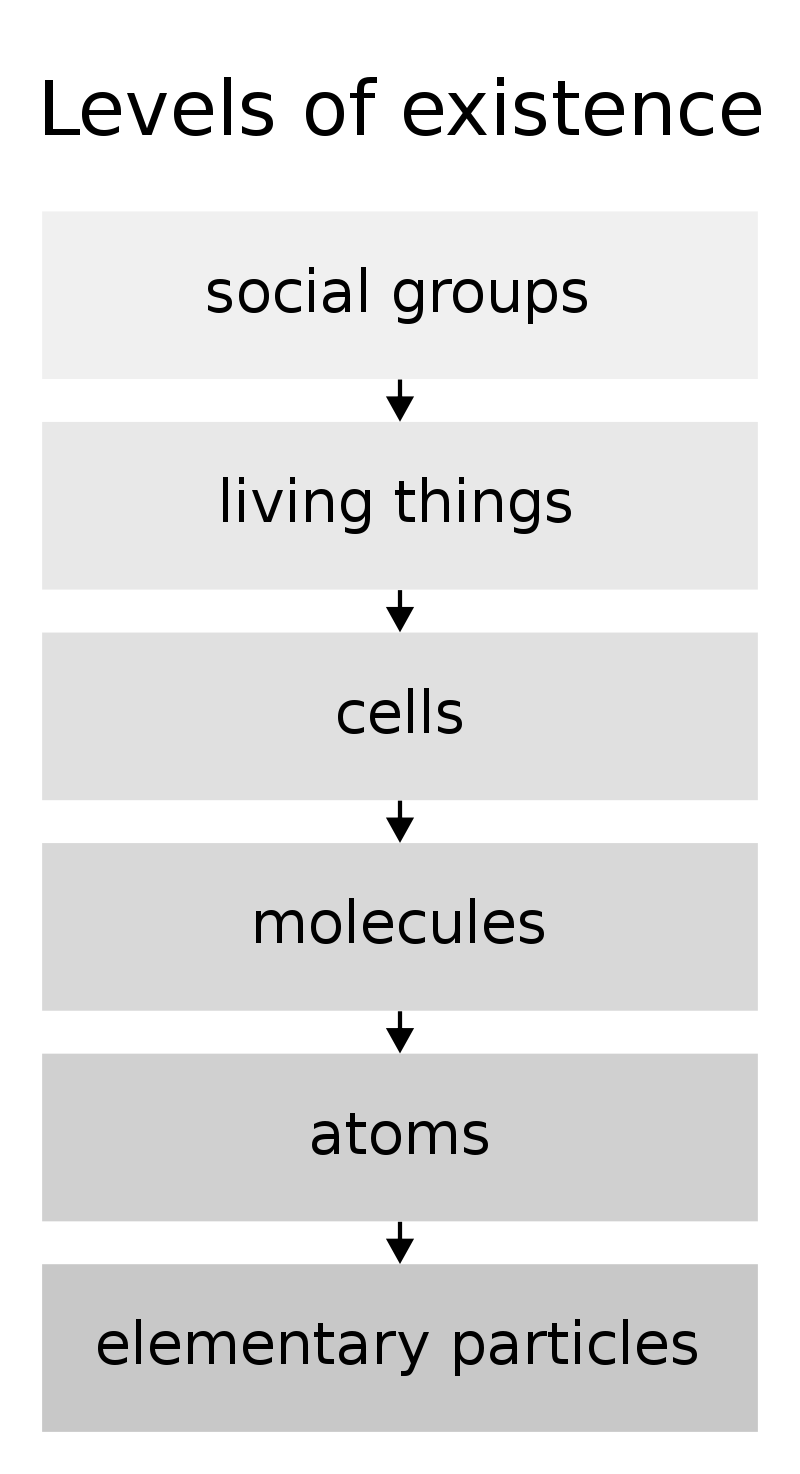

이와 같은 질문에 답하기 위해, 인공생명에서 자주 거론되는 보캉송의 ‘기계오리’를 생각하는 것이 유익하다. 1739년 프랑스의 보캉송(Jacques de Vaucanson, 1709-1782)은 플루트를 부는 인형과 더불어 특이한 기계오리*를 만들어 왕립과학학술원에 보였다.

이 기계오리는 400여개의 부품으로 되어 있었으며, 날개를 푸드덕거리기도 하고 음식을 먹고 배설을 하기도 했다. 이렇게 기계부품을 이용하여 만들어진 자동인형은 정교하긴 해도 생명체라고 부를 만한 수준이 되지 않았다.

*보캉송의 기계오리와 다른 자동기계들에 대해 더 상세한 것은 예를 들어 Landes 2007: 97-100 참조.

그러나 영화 <공각기동대>의 ‘인형사’처럼 컴퓨터 프로그램 속에서 만들어지는 인실리코로서의 인공생명의 형태들은 ‘우리가 알고 있는 생명’은 아니더라도 틀림없이 ‘논리적으로 가능한 생명’이다. ‘단단한 인공생명’의 경우에는 생명체와 어딘가 다른 면이 있다고 생각하기 쉽지만, ‘부드러운 인공생명’이나 ‘젖은 인공생명’은 그렇지 않다.

가령 ‘단단한 인공생명’으로서의 보캉송의 기계오리는 생명체와 달리 아무런 느낌도 갖지 않은 채 그리고 아무런 의도도 없이 음식을 먹거나 배설을 하는 것이라고 말할 수 있을 것이다. 그러나 컴퓨터 프로그램으로 구현한 ‘부드러운 인공생명’은 정의상 생명논리로부터 가능한 생명을 도출한 것이므로, 그것을 생명이 아니라고 말하기 힘들다. 물론 ‘부드러운 인공생명’의 경우에도 느낌이나 의도를 찾아내기는 어렵다. 그렇지만 이제 다른 문제가 아니라 생명과 기계 사이의 경계만을 문제로 삼는다면, ‘인형사’와 같은 존재를 쉽사리 기계로 내몰 수는 없다.

인공생명의 논의는 이제야 본격적으로 시작되고 있다고 할 수 있으며, 인공생명의 논의에서 몸과 기계 사이의 경계에 대한 최선의 적절한 대답을 찾아내는 것은 이후의 연구과제로 돌려야 한다. 다만 인공생명에 대한 논의에서 분명해진 것은 몸과 기계 사이의 경계가 확연하지 않다는 점이다. 보캉송의 기계오리처럼 전체가 모두 기계인 경우에도 생명논리적으로 가능한 인공적인 생명은 있다고 말할 수 있다. 한편 ‘인형사’와 같은 인실리코의 생명은 쉽지는 않지만 적합한 요건만 갖추어진다면 대체로 언제든지 새롭게 창조될 수 있는 존재이다. 소프트웨어로서 구현되는 ‘부드러운 인공생명’은 확실히 유연하다.

인공생명은 생명에 대한 새로운 접근으로서, 생명과 비-생명 사이의 경계에 대해 적절한 대답을 줄 수 있을 것처럼 보였다. 그러나 실제로는 몸과 기계 사이의 경계가 고정적이지 않다는 점을 알게 해 준 것 외에는 그 경계에 대한 의미 있는 대답은 주고 있지 않다. 왜냐하면 인공생명의 목표 자체가 그러한 경계를 희미하게 만들어 없애가는 데 있으며, 인공생명의 접근은 존재론적인 명제를 구성하는 것이 아니라 기능적인 구체화에 주안점을 두고 새로운 생명의 형태를 창안하는 것이기 때문이다.

(3)편, 야콥 폰 윅스퀼의 둘레세계(2020. 2. 4.)로 이어집니다.

참고문헌

- 김재영 (2017). “사이버네틱스에서 바라본 생명: 비인간전환의 관점”. <정보혁명 – 정보혁명 시대, 문화와 생명의 새로운 패러다임을 찾다>. 한울아카데미.

- Landes, J.B. (2007). “The anatomy of artificial life: An eighteenth-century perspective” in Riskin (2007).

- Langton, C.G. (1989/1992/1996). “Artificial life” in Artificial Life: Proceedings of an Interdisciplinary Workshop on the Synthesis and Simulation of Living Systems (Santa Fe Institute Studies in the Sciences of Complexity), 1989; updated in Nadel, L. & Stein, D. eds. Lectures in Complex Systems, Addison-Wesley, 1992. pp.189-241; reprinted in Boden (1996).

과학칼럼 연재 “인공생명” 시리즈는 김재영(2017)을 수정보완한 것입니다. 과학칼럼은 매주 화요일에 업로드 됩니다.